Der Prototyp

Der Prototyp |

|

|---|---|

| Der Fenshall Marder wächst zum richtigen Gerät.... |

|

|

Inhalt |

Copyright Hinweise | |||

|

Erinnern wir uns.... wir wollten ein Effektgerät bauen - mit Röhren - mit Subminiaturröhren sogar - und hatten schon einen Laboraufbau zusammengebaut und ausgiebig getestet. Daraufhin hatten wir ein Pflichtenheft formuliert:

|

||||

| Anfang | Inhalt | |||

| Konstruktiver Aufbau Das Gerät wurde vollständig auf speziell konstruierten Leiterplatten aufgebaut, die wie folgt aufgeteiltsind:

Die Bauelemente sind durchweg moderner Art nahmhafter Hersteller, von esoterischen Spezialteilen, die nur bei Mondlicht am Kreuzweg verbaut werden dürfen, halte ich nichts. |

Blick ins Gerät mit abgenommenem Fußschalterdeckel  Die Rückansicht mit den Anschlüssen, Schaltern und Potis  Das Bedienteil mit den Stellern für die zwei Kanäle und den vielen Schaltern |

|||

Blick auf die Unterseite mit den DIL-Schaltern und einer kleinen Hilfe zur Bedienung...  Die Lüfter blasen in Richtung Leiterplatten und Röhren |

Abgeschlossen

wird das Ganze von der pultförmig gebogenen Platte mit den drei

Fußschaltern. Außerdem befinden sich auf der Platte noch

drei LED zur Anzeige, ob ein Fußschalter aktiv ist, da man dies

nicht am Betätigungsknopf sehen kann. Unter der Platte sind an einer Versteifungsrippe noch zwei kleine Lüfter befestigt. Diese werden in Serie über einen Vorwiderstand aus der Heizungsrohspannung versorgt und laufen mit Unterspannung fast unhörbar und erzeugen auch keinen sehr starken Luftstrom. Die Luft wird an der Vorderseite angesaugt und tritt im wesentlichen in einem Schlitz zwischen Bedienplatte und Fußschalterblech aus. Der Luftstrom streicht sanft an den Röhrenkolben vorbei, die keine speziellen Kühlbleche tragen. Die Vorstufenröhren brauchen sowieso keine und der Arbeitspunkt der Endstufe ist so weit von der Verlustleistungshyperbel entfernt, dass es auch da keiner Kühlbleche bedarf. Der vordere Raum ist somit im wesentlichen leer... man könnte vielleicht später mal eine MIDI-Steuerung einbauen oder einen billigen Digitalhall ( welch schreckliche Vorstellung ! )... mal sehen, ob später mal Zeit für solche Spielereien ist. |

|||

| Anfang | Inhalt | Absatzanfang | ||

|

Beschreibung der Funktion einzelner Details Imfolgenden sollen einzelne Funktionen näher beschrieben werden, die hier etwas anders realisiert werden als bei "gewöhnlichen" Projekten. Um diese Seite nicht zu sehr aufzublähen, ist die detaillierte elektrische Funktion der Schaltung mit den zugehörigen Stromlaufplänen auf einer separaten Seite beschrieben. |

||||

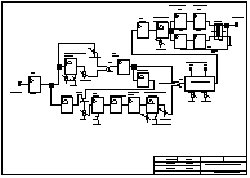

Blockschaltbild klick zur Anzeige mit voller Auflösung oder als PDF |

Kommen wir zunächst zum Signallaufplan, der in nebenstehendem Blockschaltbild zu sehen ist. Das Signal wird zunächst in einer ersten Trioden-Verstärkerstufe verstärkt, die für beide Kanäle gemeinsam ist. Im Verlauf der Erprobung musste allerdings die hohe Verstärkung dzrch Gegenkopplung allerdings auf 25 dB herabgesetzt werden, da sonst zu früh eine Übersteuerung schon in der Vorstufe eintrat. Dann wird das Signal in die zwei Kanäle aufgeteilt. Beim "Fenderkanal" durchläuft es dann den üblichen Klangsteller mit Standarddimensionierung. Lediglich für die Boostfunktion wird der Fußpunkt des Mittenpotis hochgelegt, wodurch sich die Gesamtdämpfung vermindert und eine Anhebung des Pegels erfolgt. Die Verstärkung dieses Signals erfolgt dann mit der zweiten Triodenstufe. Das Volumepoti läßt sich für einen bright-Effekt mittels Kondensator überbrücken. | |||

| Für den "Marshallkanal" gelangt das Signal über einen Hochpass und das Volumepoti an die zweite Verstärkerstufe und von da über eine Kombination aus Hoch- und Tiefpass auf die dritte Verstärkerstufe, die wie beim Vorbild mit zwei Triodensystemen mit Katodenbasisstufe am Ausgang arbeitet. Damit wird das Signal niederohmig auf den Klangsteller geleitet. Someit entspricht die Dimensionierung in etwa einem JCM 800 Modell 2203. Der Klangsteller enthält allerdings einen zusätzliche "Scoop" Steller und umschaltbare Kondensatoren zur Veränderung der Einsatzfrequenzen. Dadurch lassen sich spektakuläre Klanganpassungen besonders im Tiefen- und Mittenbereich erzielen. Die Schaltung entspricht aber im wesentlichen den von den JCM 2000 Serien bekannten Varianten. Eine Boostfunktion wird durch Veränderung der Gegenkopplung der zweiten Verstärkerstufe realisiert. Für die "Leas" Funktion wird eine zusätzliche Verstärkerstufe zwischen erste und zweite Stufe geschaltet, die ein separates Gainpoti besitzt. Man kann durch das Zusammenspiel von Lead-Gain und Kanalvolume die Übersteuerungschrakteristik in weiten Grenzen variieren. Auch dieser Kanal enthält Hoch- und Tiefpässe zur Klangbeeinflussung. Der Entwurf folgt auch hier den "neueren" 2000er Serien. Das entsprang dem Wunsch mehr Verzerrung und Tiefe ohne Mulm und Sägen zu erhalten, aber trotzdem den guten alten 800er Ton beizubehalten. | ||||

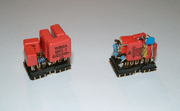

| Die Hoch- und Tiefpässe und die zusätzlichen Kondensatoren für den Marshall-Klangsteller wurden wie im Labormuster wieder als "Soundmodule" realisiert, es sind diesmal allerdings insgesamt 3 Stück - eines für den Normalkanal, eines für den Ledkanal und eines für den Klangsteller. Sie lassen sich einfach durch modifizierte Module ersetzen und damit eine leichte und schnelle Veränderung des Klangcharakters bestimmter Dimensionierungen herbeiführen und testen. |  Soundmodule |

|||

| Danach erfolgt die Auswahl der Kanäle durch einen Umschalter, die Mischung der Kanäle über ihre Volume-Einstellung war nicht praktikabel. Das Signal wird dann über einen Trennverstärker an den FX-Ausgang geleitet und gelangt über einen zweiten Trennverstärker wieder zurück, sie sind mittels OPV realisiert. Röhrenverstärker hätten einen erhöhten Aufwand erfordert, der wegen der vorwiegend halbleiterbestückten Effektgeräte keinen Sinn ergäbe. Ein- und Ausgangspegel sind getrennt einstellbar, der FX-Weg kann abgeschaltet werden, wobei wahlweise der Eingang auch eingeschaltet bleiben kann, um beispielsweise Hall oder Delay nachklingen zu lassen. Über einen Mischsteller können Original- und Effektsignal gemischt werden, die FX-Loop ist also ausschließlich parallel betrieben. | ||||

Endstufe |

Nach

dem Mischpoti wird das Signal verstärkt, um es nach der durch die

Mischung bedingten Absenkung des Pegels auf einen für die Endstufe

ausreichenden Signalpegel zu bringen. Danach folgt das Poti für das Master Volume. Dieses ist mit einer speziellen Beschaltung versehen, die bei zurückgedrehtem Poti eine Anhebung der tiefen Frequenzen bewirkt und die geringere Empfindlichkeit des Ohres bei geringen Frequenzen berücksichtigt und damit die Einstellung einer geringen Gesamtlautstärke im heimischen Übungsbetrieb ermöglichen soll. Die folgende Endstufe ist wie bei den Vorbildern von Marshall aufgebaut mit LTP und Push-Pull Endstufe mit festem Bias im B-Betrieb. Über einen großzügig dimensionierten Ausgangstrafo gelangt das Signal zum Lautsprecherausgang. Die Leistung beträgt 3 W an 8 Ohm. Es ist eine einstellbare Gegenkopplung vorgesehen. |

|||

| Anfang | Inhalt | Absatzanfang | ||

Zusätzliche FunktionsbaugruppenFür den Einsatz als Übungsverstärker vor allem fürs traute Heim wurden noch einige weitere Baugruppen eingebaut, die mit der eigentlichen Funktion als Gitarrenverstärker nicht zu tun haben. |

||||

LautsprecherersatzWenn kein Lautsprecher eingesteckt ist, wird das Signal auf eineSchaltung geleitet, die mittels Induktivitäten und Kondensatoren und einem ohmschen Ersatzwiderstand einen Lautsprecher mit tiefer Resonanzfrequenz nachbildet. Diese Schaltung soll die Rückwirkung eines realen Lautsprechers wenigstens ansatzweise nachbilden, da hier das Signal für das SpeakerSim Filter abgeleitet wird. |

SpeakerSim FilterDa die in Gitarrenboxen verwendeten Lautsprecher eigentlich Tieftöner sind, werden die hohen Frequenzen ab etwa 5kHz stark gedämpft. Zur Simulation dient daher ein in der Einsatzfrequenz umschalbares digitales Filter. Zusätzlich wird zur Nachbildung einer offenen Box noch ein Hochpass ( zuschaltbar ) eingesetzt. |

Kopfhörer und DI- AusgangDas gefilterte Signal enthält keine höheren Frequenzen mehr und man vermeidet damit das unangenehme "Sägen" beim Abhören mit Kopfhörer, der über einen im Pegel einstellbaren Verstärker niederohmig versorgt wird. Außerdem wird der Verstärker genutzt, um mittels eines Ausgangsübertragers ein erdfreies Signal für Aufnahmezwecke bereitzustellen. Der Pegel ist fest eingestellt. |

||

| Auch

diese Baugruppen sind mit modernsten Halbleitern ausgestattet, da nur

sie einen möglichst einfachen Aufbau, insbesondere der sehr

steilflankigen und in der Einsatzfrequenz veränderlichen

Tiefpässe, ermöglichen. Eine weitere wichtige Baugruppe ist die Stromversorgung des Verstärkers. Gegenüber dem Labormuster wurde die Hochspannungs- und Biaserzeugung nicht geändert. Zusammen mit dem eher knapp bemessenen Transformator ergibt sich ein leichter Spannungsabfall bei voller Belastung, der ein "weiches" Netzteil eines traditionellen Gitarrenverstärkers simulieren soll. Verändert wurde hingegen die Stabilisierung der Heizspannung. Zwar wird auch hier wieder ein Schaltregler eingesetzt, aber nunmehr beträgt die Scahltfrequenz 260 kHz. Dadurch vereinfacht sich die Glättung und Filterung der Spannung. Ein Einfluß der Schaltfrequenz auf das Signal ist nun nicht mehr feststellbar. Die Spannung ist hochstabil und läuft im Einschaltmoment langsam hoch, so dass die Röhren maximal geschont werden. Trotz aller Maßnamen zur Siebung der Betriebspannungen, Abschirmung von Streu- und Fremdfeldern und sauberer Masseführung ist bei der extremen Verstärkung eines Gitarrenverstärkers immer ein relativ hoher Störpegel vorhanden, der aber als eher normal empfunden und toleriert wird. Allerdings sind beim Kopfhörerbetrieb und bei DI-Aufnahmen diese Geräusche eher störend. Daher wurde ein einfaches Noise Gate zuschaltbar eingebaut. Die Schwelle und die Zeit bis zur Wirksamkeit sin einstellbar. Die Pegelabsenkung erfolgt unmittelbar vor der Endstufe mittels von einer LED angesteuertem Fotowiderstand. |

||||

| Anfang | Inhalt | Absatzanfang | ||

Praxistest |

||||

| Das wichtigste ist bei einem Verstärker, dass man ihn sich anhört ... aber trotzdem sollten ein paar Messungen nicht fehlen. Das war besonders wichtig für die korrekte Dimensionierung der Pegel der beiden Kanäle, damit man beim Umschalten nicht zu große Lautstärkeunterschiede erhält. Es wurden hier auch die Spannungsteiler noch etwas angepasst, so dass man nach dem Mischpoti etwa 0,6 Veff erhält. Das reicht dann zur Aussteuerung der Endstufe gut aus, auch hier kann noch etwas angepasst werden, damit man die volle Ausgangsleistung sicher erreicht. Gemessen wurden an 8 Ohm 3,2 W bei einem Klirrfaktor von 7,5% ( Clean Kanal mit 35 mV Aussteuerung, Sinus 1 kHz ), die er auch problemlos über längere Zeit stabil hält. |  Fenshall Marder aus dem Blickwinkel des Gitarristen |

|||

| Etwas

Schwierigkeiten machte seltsamerweise die Eingangsstufe. Sie verzerrte

schon sehr früh, so dass die Verstärkung durch Entfernen des

Katodenkondesators und Verschieben des Arbeitspunktes optimiert wurde.

So konnte die Aussteurfähigkeit bis 75 mV bei 0,14% Klirrfaktor

gesteigert werden, darüber steigt insbesondere der Anteil von k3

leider stark an. Pegelstarke Gitarren müssen daher unbedingt an

den unepfindlicheren Eingang angeschlossen werden. Im Ganzen ist die

Dimensionierung der Eingangsstufe noch nicht optimal und verlangt im

Clean Kanal auch noch etwas Abstimmung mit der zweiten Stufe, zur Zeit

setzt die Verzerrung hier einfach zu früh ein. Also sieht man hier, das fertig noch nicht fertig bedeutet. Das trifft auch auf die Optimierung der Filterwerte in den Soundmodulen zu. Obwohl, der Marshall Kanal ist eigentlich nicht mehr viel zu verbessern. Die Verzerrung ist sahnig, nichts sägt lästig, der Klangsteller ist hervorragend wirksam und die Lead Schaltung macht einen hervorragenden Schub im Klang und lässt sich durch Gain- und Volumepoti sehr gut anpassen. Die zur Rettung gegen hochfrequentes Sägen vorgesehenen Kondensatoren brauchten nicht bestückt zu werden. |

||||

Digitales Filter  Schaltregler für Heizspannung - Änderungen nötig ! |

Auch

die Peripherie braucht noch etwas Optimierung. Der Effektkanal

arbeitet sehr gut, aber die Abhör- und Aufnahmesektion muss noch

verbessert werden. Das digitale Filter gibt noch zu viel hochfrequente

Reste der Taktfrequenz an den Ausgang, die müssen noch

weggefiltert werden. Auch die Einsatzfrequenzen müssen noch etwas

angepasst werden, die Unterschiede zwischen den Schalterstellungen

könnten größer sein. Allerdings wäre hier wohl

eine kleines Redesign der Schaltung nötig. Der

Ausgangsverstärker für Kopfhörer und DI-Trafo allerdings

funktioniert wie er soll, ist ja auch nichts dran... Ein Redesign der Leiterplatte erfordert auch der Teil um den Schaltregler für die Heizung. Da bin ich wohl etwas blauäugig herangegangen, was bei einer Schaltfrequenz von 260 kHz und einem Leistungsumsatz von 15 W doch nicht ganz unkritisch ist, wenigstens weiß ich jetzt, wie man es richtig macht. Aber ansonsten ist so ein Schaltregler einfach nur genial, hoher Wirkungsgrad und kaum Erwärmung, als einzige Kühlung dient eine Kupferfläche auf der Leiterplatte von ca. 4 cm2 . So kommt der Verstärker bei voller Power mit ungefähr 32 W Leistungsaufnahme aus den 15 Volt AC aus. |

|||

| Die

quasi "gehörrichtige" Bassanhebung bei kleinen Lautstärken

bewährt sich sehr gut und verbessert den Höreindruck bei

"nachbarfreundlichen" Lautstärken. Auch das Noise Gate arbeitet

zur vollsten Zufriedenheit, Schwelle und Nachklingzeit sind gut

einstellbar. |

||||

| Der Aufbau im Pultgehäuse ist praxisgerecht, die Bedienung ist sehr gut

möglich, wenn auch die Programmierung der Fußschalter etwas

Hintergrundwissen verlangt, aber da hilft ein Spickzettel auf der

Bodenplatte. Nur die servicefreundlich ist der Aufbau nicht gerade, etwas viele Schrauben... Zusammengefasst lautet das Urteil: nicht schlecht, aber es geht noch besser. Es ist ein Effektgerät geworden, das auch als Heimverstärker brauchbar ist. Es sind noch optimierende Arbeiten nötig, um ganz zu befriedigen. Nachbauen kann man es in dem Zustand noch nicht, zumal der Aufwand auch erheblich war, sowohl an Zeit, als auch an Geld. Welchen Sinn so etwas dann macht ? Der Spaß am Tüfteln um die beste Lösung, die Entwürfe und Pläne, die Realisierung und dann die Tests und Messungen machen zwar Mühe, aber die unbeschreibliche Freude, wenn das "Kind" so langsam gedeiht, kann man nicht mit rationalen Maßstäben messen. Rein rational muss man jedoch sagen, dass der Aufbau eigentlich keinen Sinn hat: die Röhren sind praktisch nicht mehr erhältlich, mit normalen 9- und 7-Stift Röhren geht es bestimmt auch so klein zu bauen, für kommerzielle Verwertung ist der Aufwand viel zu hoch - und so fort. Aber glücklicher weise sind wir ja nicht immer nur rational ! Es macht einfach großen Spaß ! |

So schön ist das Glühen dieser kleinen Dinger ! |

|||

| Anfang | Inhalt | Absatzanfang | ||

|

Copyrights und Copylefts Die in diesem Artikel vorkommenden Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber: Fender für Fender Musical Instruments Corporation Scottsdale AZ USA ; Marshall für Marshall Amplification plc Milton Keynes GB; Koch für Koch Guitar Electronics Amersfoort NL; Seymour Duncan für Seymour Duncan Santa Barbara CA USA; Reinhöfer für Reinhöfer Elektronik GmbH Meuselwitz D; Mesa/Boogie für Mesa Engineering Pentaluma CA USA Informationen zu Schaltplänen klassischer Gitarrenverstärker siehe bei Schematic Heaven Hintergründe und Dimensionierung von Klangreglern für klassische Gitarrenverstärker bei Duncan's Amp Pages  Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Uwe Kutschki; Jena, November 2008 |

||||